Les cromlechs ou Cercles de pierres de l’époque mégalithique, peuvent être accompagnés d’un couloir additionnel indiquant la direction du lever ou coucher du Soleil au solstice d’été mais les Cercles de pierres, 19 pierres, 29 pierres, 30 pierres, 56 pierres, n’indiquent pas de directions particulières pour un observateur qui se situerait au centre. Le centre de ces Cercles est souvent réservé pour un autel ou une tombe, «chœur» de cérémonies ou de festivités.

Ces Cercles de pierre n’indiquent pas des azimuts mais des nombres : 19 pierres pour célébrer le retour de la Lune à ses couchers extrêmes, tous les 19 ans. Cette période ne pouvait échapper à des bergers ou marins qui vivent au rythme de la nature et savent la contempler. Le coucher de la Lune, tantôt de jour tantôt de nuit, pouvait être leur unique distraction. Que pouvait-on connaître du mouvement des 7 astres errants sans éphémérides astronomiques écrites, transmissibles pendant des générations ?

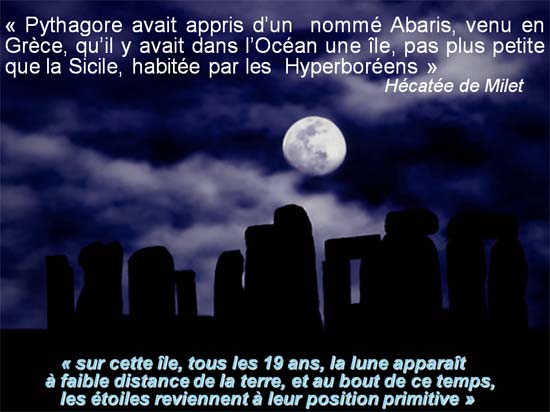

Dans son Histoire Universelle, Diodore de Sicile rapporte les textes d’Hécatée de Milet, géographe du VIe siècle avant notre ère : « Hécatée et quelques autres prétendent que, au delà du pays des celtes, il y a, dans l’océan, une île qui n’est pas plus petite que la Sicile. Elle s’étend vers le nord et elle est habitée par des Hyperboréens… Dans des temps très anciens, un Hyperboréen du nom d’Abaris serait venu en Grèce et il y aurait renouvelé l’amitié et la parenté avec les Déliens (Apollon, fils de Léto, est né sur l’ïle de Délos). Quelques hellènes seraient également venus dans le pays et y auraient laissé des offrandes avec des inscriptions helléniques ».

Cette île serait-elle la Grande-Bretagne ? Et Stonehenge son observatoire ?

Hécatée rapporte ce que Pythagore aurait appris d’Abaris :

«Pythagore, que les gens de Crotone nommaient l’Apollon hyperboréen, avait appris d’un hyperboréen nommé Abaris que dans cette île la Lune tous les 19 ans revient à faible distance de la Terre et au bout de ce temps les étoiles reviennent à leur position primitive»

Diodore y ajoute son interprétation, hélas erronée, de cette période lunaire : «C’est pourquoi chez les Hellènes aussi, un espace de temps de 19 ans est appellé année de Méton». Erronée car il s’agit de deux cycles différents :

- 19 ans pour le cycle de Meton qui est la première harmonisation des calendriers solaires et lunaires, établi par Meton vers 432 et inconnu au temps de Pythagore et d’Hécatée.

- 18,60 ans, valeur moderne précise, pour le cycle d’Abaris, un cycle marquant le retour des couchers de la Lune en des positions extêmes, cycle connu depuis des millénaires par des peuples, vivant en pleine nature.

En fait il y a même 3 cycles différents où la Lune entre en jeu :

- Le cycle de Méton, harmonisation des calendriers solaires et lunaires : «en 19 ans il y a 235 lunaisons, à 2 jours près». Ce calcul s’appuie sur la durée de l’année tropique et du mois synodique et met en jeu le Soleil et la Lune.

- Le cycle d’Abaris, texte d’Hécatée, met en jeu la Lune, la Terre et l’horizon, les étoiles. Les anciennes civilisations savaient que, certaines années, la Lune balaie à son coucher un secteur d’horizon assez large (de -28°5 à +28°5 en déclinaison), et, d’autres années, un secteur plus étroit (de -18°5 à +18°5) selon un cycle qu’ils estimaient alors à 19 ans. Un nombre entier, 19 ans, pour Abaris l’hyperboréen ; un nombre fractionnaire 18 ans 2/3 pour Tycho Brahé ; un nombre décimal 18,60 ans pour Danjon (1952).

- Les astronomes chaldéens et grecs qui tenaient des registres d’observation des éclipses connaissaient un 3e cycle lunaire, le cycle du Saros : au terme de 6585jours+1/3jour. (18 ans10 jours) soit 223 lunaisons, les éclipses se reproduisent selon la même séquence et avec des caractéristiques voisines. Les chaldéens, précise Geminos au Ier sièce B.C., connaissaient l’Exéligme, (durée triple du Saros), qui comprend 669mois entiers, 3fois223, plus précisément 19756 jours, sans aucune décimale, soit 3 fois 6585jours et1/3jour. L’exéligme n’est ni cycle différent du saros, ni un résultat plus précis, c’est un moyen plus confortable de compter avec des nombres entiers. On trouvera la même procédure avec le cycle d’Abaris qui nous intéresse ici : 18,60 ans et son triple 56=18+19+19

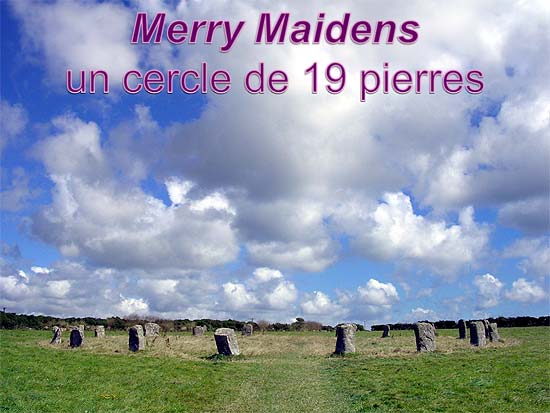

Le cercle de pierres de Merry Maidens

A l’extrême pointe des Cornouailles anglaises dans le comté de Penwith, le cercle de pierre de Merry Maidens, les «jeunes filles joyeuses» qui dansent ; est-ce une allusion à la sarabande de la Lune sur l’horizon. Ces19 pierres, réparties uniformément, n’indiquent pas des directions astronomiques particulières, mais rappellent la période 19 ans (18,60) où la Lune déploie ses couchers mensuels sur le plus vaste secteur d’horizon (sur 96° pour Merry Maidens) passant alors de -28°5 à +28°5 de déclinaison en 14 jours.

en.wikipédia.org

wikiwand.com

Men an tol

La «pierre trouée» de men an tol, est un cas très rare de tombe mégalithique ; c’est même le cas unique d’une « pierre trouée » associée à un cercle de pierres constitué de 18 to 20 stones selon les relevés de l’Historic Environnement Service, 1993. Ce site néolithique du début de l’âge du bronze est située à l’extrême pointe des Cornouailles britanniques, côte nord face à la mer d’Irlande, par 50°09’ de latitude.

En 1749 l’archéologue William Borlase effectua le relevé topographique du site montrant que la pierre trouée était orientée vers l’« azimut 50° », comme le montre son plan publié sur le site Wikipedia. C’est effectivement à « 50°45’ » que le Soleil se levait au solstice d’été à men en tol, calcul effectué avec l’obliquité de l’écliptique de l’époque, 23°46’, légèrement plus forte qu’aujourd’hui, 23°27’. Selon les derniers travaux archéologiques effectués en 1993 le cromlech d’origine était constitué de 18 à 20 pierres ce qui est compatible avec les traditionnels cromlechs de 19 pierres ou de 19 trous.

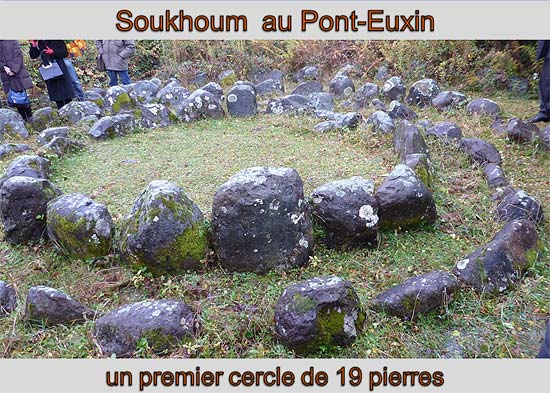

Au Pont Euxin

Au Pont Euxin, côte Est de la Mer Noire, Jean Paul le Bihan, archéologue d’Ouessant, et ses collègues géorgiens ont retrouvé des cercles successifs de pierres, 19 sur le premier d’entre eux, comme sur les côtes atlantiques. Comme on le voit, avec des pierres aussi trapues ainsi juxtaposées, on acquiert la conviction qu’elles ne peuvent indiquer un lever ou un coucher particulier du Soleil ou de la Lune… au mieux elles évoquent un nombre, du moins pour le premier cercle. Depuis des temps millénaires, on retrouve souvent ce nombre 19, calendrier de la Lune, qui semble aussi ancien que le nombre 7, les 7 astres errants devenus les 7 jours de la semaine : du jour du Soleil, Sunday, au jour de Saturne, Saturday.

Le cromlech d’Ouessant s’ajoute à une liste déjà longue de cercle de 19 pierres. Son originalité réside dans l’occupation active de ce site depuis le néolithique mais aussi sa situation privilégiée apportée par une multitude de repères naturels rocheux qui permettent de mesurer l’azimut précis du lever des astres.

Aux Orcades, le cromlech de Brodgar, partiellement endommagé, se détachait sur l’horizon avec ses hauts menhirs dont le nombre approche la soixantaine, mais on ne peut affirmer qu’il était de « 56 » comme à Stonehenge.

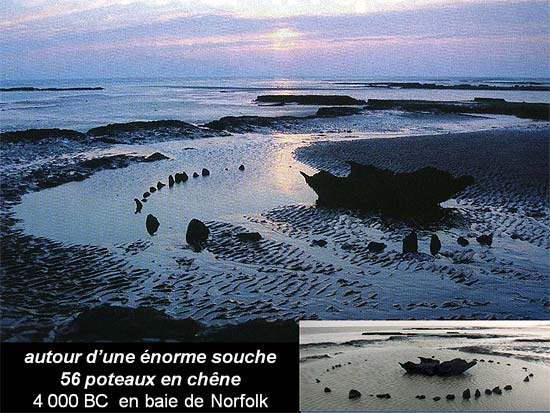

En baie de Norfolk

Ici en baie de Norfolk, les archéologues ont récemment mis au jour ce cercle de 56 poteaux en chêne immergés dans la vase ; au centre une énorme souche. Les archéologues britanniques l’ont daté à 4000 B.C.

On retrouve également ce nombre 56 à Stonehenge : les 56 trous Aubrey et peut-être aux Orcades, le cercle de menhirs de Brodgar, hélas partiellement endommagé, dont le nombre de pierres approche la soixantaine.

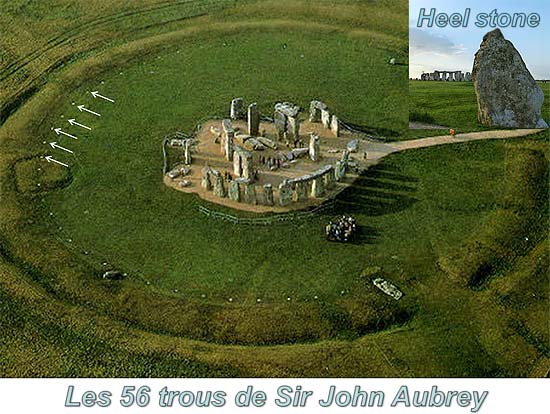

Cette photo aérienne montre le cercle de 56 trous découverts par Sir John Aubrey au XVIIIième siècle : c’est le dernier grand cercle, à proximité du fossé extérieur clôturant le site. John Aubrey prit l’initiative de remplir de chaux ces trous qui étaient alors remplis de cendre de bois brûlé, d’éclats de silex et de restes humains.

Le nombre «56» (3 fois 18 ans 2/3) est un multiple, par 3, du cycle lunaire d’Abaris qui permet d'éviter les nombres décimaux inconnus des anciens. Si l’on compte 19 ans au lieu de 18,6 un décalage se produit vite. Après une ou deux générations, le grand prêtre «après avoir constaté de visu le moment ad hoc du retour de la Lune à sa position extrême sur l’horizon» devait alors prendre la décision d’avancer d’un an les festivités : 56 (19+19+18) au lieu de 57.

Les cycles astronomiques ne sont jamais des nombres entiers, et les nombres décimaux ne sont utilisés que depuis la Renaissance. Hipparque qui résolvait des problèmes trigonométriques complexes ne connaissait pas les nombres décimaux ; il divisait les heures en 60 minutes et la minute en 60 secondes de même les angles et les arcs en°, en’, e’’. Hipparque fut le premier à donner la durée très précise de l’année : 365 jours +1/4 -1/300 (soit 365,247 jours), sans nombre décimal et sans fractions, seulement des quantièmes, des fractions dont le numérateur est toujours «1»

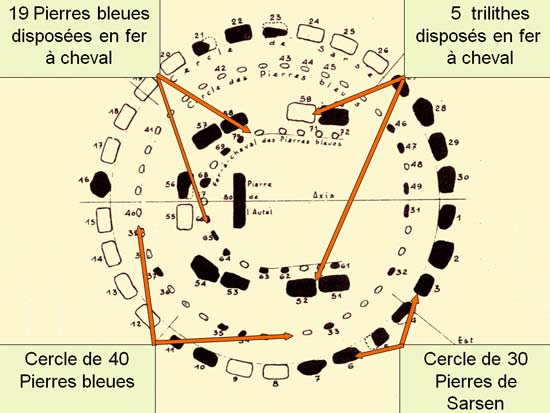

Plan de Stonehenge

La Pierre de l’Autel est située au foyer des arcs en fer à cheval. En contemplant ce thymelé du sacrifice, André Malraux aurait évoqué les Dionysies du néolithique.

Au plus près de l’autel, 19 Pierres bleues sont disposées en fer à cheval ; ce nombre marque le retour des couchers extrêmes de la Lune. A l’extérieur des 5 trilithes, Un deuxième cercle de 40 Pierres bleues date également de la deuxième époque de la construction 1750-1700 dite des Beakers car ils enterraient des vases dans leurs tombes. En 1923 le géologue britannique H.H. Thomas montra que ces Pierres bleues devaient provenir des Preseli Hills, les monts Prescelly, situées dans la presqu’ïle du Pembrokeshire à l’extrême sud-ouest du pays de Galles, à proximité de Cardigan Bay. Leur transport maritime d’environ 200 km par le canal de Bristol, dut s’achever par la remontée de l’Avon. Wikipedia

Les 5 trilythes géants (dolmens constituée de trois pierres) disposés en fer à cheval, et le magnifique cercle de 30 Pierres Sarsen de grande hauteur (16 sont encore debout) surmontées d’une continuité de linteaux (5 sont encore en place), ont tous deux été construits dans une troisième phase, en 1650 B.C. par un peuple du Wessex. Le nom de Sarsen, dérivé de sarrasin, prête à ces pierres une origine mystérieuse, en réalité elles proviennent des carrières de Malborough Downs dans la plaine de Salisbury.

Certains auteurs, clin d’œil littéraire ou humour anglais, ont imaginé que ces cinq trilithes spectaculaires évoquaient «les cinq paires de jumeaux», «les dix rois sages de l'Atlantide, enfantés par Clito et Poséidon»…la vérité risque de nous échapper encore longtemps.

A lire Stonehenge par F.Conti in Monuments et Merveilles du monde entier Ed Robert Laffont 1978

Crépuscule sur Stonehenge

Sur cette belle image, adrian warren, on observe au premier plan une portion du magnifique cercle de 30 Pierres Sarsen demeurée intacte (4 menhirs sur-haussés de 3 linteaux). En arrière-plan, et légèrement plus élevés encore, dépassent 3 des 5 trilithes du fer à cheval dans leur état primitif.

Plan général de Stonehenge

Sur ce plan général de Stonehenge on aperçoit en annexe la Heel stone dans l’axe de l’allée centrale direction du lever du Soleil au solstice d’été. La Heel stone, pierre de talon, doit son nom à une légende où le diable jeta cette pierre de 35 tonnes sur un pauvre moine qui la renvoya du talon.

Selon les archéologues britanniques la Heel stone, remonte à la première phase de la construction de Stonehenge, vers 1900-1800, ainsi que les 56 trous Aubrey vestiges d’emplacement de poteaux. Dans ce nombre 56, très proche de 3 fois 18,6, nous voyons une valeur plus précise du retour de la Lune à ses couchers extrêmes, mais il n’y a là rien qui permette de prévoir les éclipses comme beaucoup d’auteurs l’ont affirmé à tort.

Derniers vestiges de cromlechs, les cercles « y » et « z » de 30 et 29 trous sont des ajouts ultérieurs au site de Stonehenge comme l’affirment les archéologues britanniques. Il s’agit là de la durée du mois lunaire, de nouvelle lune à nouvelle lune (29,530588 jours), qui, dans les civilisations qui avaient adopté le calendrier lunaire, impliquait une alternance de mois de 29 jours et de 30 jours. A la même époque les éphémérides en écriture cunéiforme établies par Kaksidi à Babylone, aujourd’hui conservées au British Museum, aboutissaient à un cycle plus précis, 29,53 jours, toujours exprimé avec des nombres entiers : «après 361 retours devant la même étoile, la Lune est revenue 334 fois devant le Soleil». Un calendrier lunaire où chaque mois débutait le jour de la Nouvelle Lune et où les éclipses de Lune avaient lieu les 14 ou 15 du mois parfois le 16.

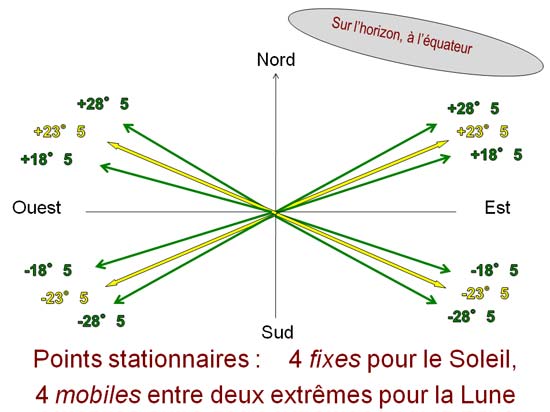

4 fixes pour le Soleil. 4 mobiles pour la lune

Voici les limites des couchers du Soleil et de la Lune pour un lieu situé à l’équateur, cet éventail des azimuts balayés par le Soleil et la Lune sur l’horizon s’élargit quand on progresse vers les hautes latitudes, mais la déclinaison du Soleil (sa distance à l’équateur de +23°5 à -23°5) est une valeur universelle pour tous les lieux de la Terre (il est donc plus pratique de chiffrer en déclinaisons qu’en azimut) .

Le Soleil, au cours de l’année, effectue un aller-retour entre les déclinaisons +23°5 et -23°5, solstices d’été et d’hiver, des points stationnaires et limites extrêmes sur l’horizon. Il s’agit de 4 points stationnaires « fixes » pour le Soleil.

La Lune, au cours du mois, un mois sidéral de 27,3 jours, effectue un aller-retour entre sud-ouest et nord-ouest, se décalant fortement d’une nuit à l’autre, jusqu’à 8° à nos latitudes, lors de son passage fulgurant plein-ouest.

Une Lune alerte…et capricieuse. Le plan de son orbite est incliné de 5° sur l’écliptique ; ce plan tourne, précesse, en 18,6 ans. Tantôt la Lune balaiera un maximum d’horizon, de +28°5 à -28°5 en déclinaison ; bientôt, les années suivantes, l’amplitude de ses allers-retours mensuels diminuera ; puis, 9,3 ans plus tard, ils seront minimum entre +18°5 à -18°5. Il s’agit donc de 4 points stationnaires « mobiles » pour la Lune au cours d’un cycle de 18,6 ans, le cycle d’Abaris. Des allers-retours sur l’horizon plus amples certaines années que celui du Soleil, plus restreints d’autre années.

Points stationnaires imaginaires

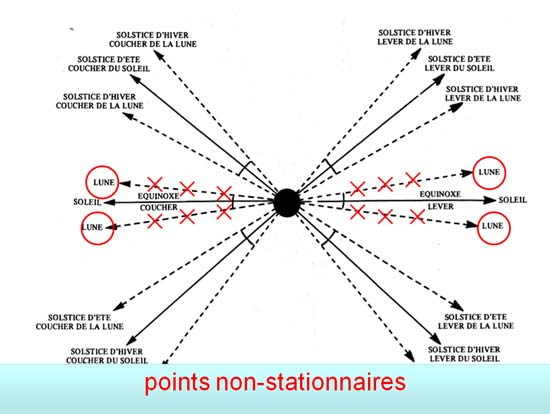

Gérald Hawkins, qu’il ne faut pas confondre avec Stephen Hawking le grand cosmologiste britannique, a publié dans Soleil sur Stonehenge ce graphique erroné hélas repris par d’autres auteurs. Il a contribué à faire de Stonehenge un observatoire astronomique, où l’on aurait prévu les éclipses.

Les directions de la Lune ajoutés sur ce graphique, 5° de part et d’autre de la ligne d’équinoxe, ne sont pas des points stationnaires. La Lune, à l’heure de son coucher, pourra être à +3° et le lendemain à +8°, rien de repérable. Même le Soleil, pourtant 13 à 14 fois plus lent dans son déplacement sur l’horizon, se décale de presque son diamètre du jour de l’équinoxe au jour suivant. C’est seulement aux solstices, sol stat, que le Soleil stationne.

Au contraire, elle file alors à sa plus grande vitesse se décalant en déclinaison de son diamètre en 2 à 3 heures.

L’auteur, semble-t-il, a aussi fait l’erreur de croire que le plan de l’orbite lunaire bascule de +5 à -5° alors qu’il tourne, précesse, à inclinaison constante, 5°. L’auteur parle souvent de points «à mi-parcours» (à +5 et -5°) comme si la Lune évoluait tantôt de - 19° à +29°, tantôt de - 29° à +19° (19 et 29 valeurs de l’époque de Stonehenge).

Des directions non-stationnaires, non-observables, que l’on ne pouvait repérer ni par des poteaux ni par des menhirs.

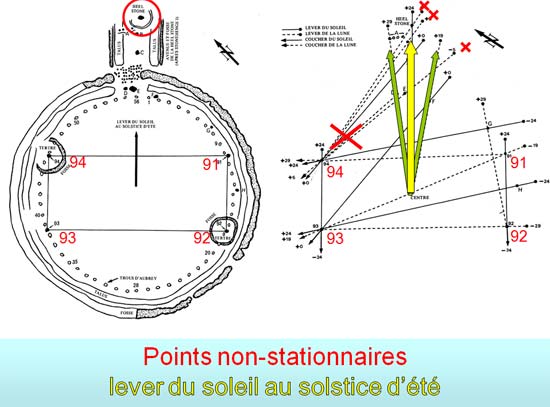

Les directions non-stationnaires marquées à partir de la Pierre 94 sont erronées. La possibilité de 4 postes d’observation en 91, 92, 93, 94 est, de ce fait, remise en cause. Les directions stationnaires de la Lune, flêches vertes, de part et d’autre du solstice d’été sont dissymétriques et douteusement identifiés avec des pierres. Tous ces repérages sont assez approximatifs à quelques degrés près.

Nous conseillons à nos lecteurs un logiciel astronomique merveilleux et gratuit Stellarium qui leur permettra de vérifier toutes ces directions astronomiques pour la latitude de Stonehenge et pour l’époque de sa construction.