Où le Soleil peut-il donc aller pendant la nuit ?

Notre énigme va se dévoiler progressivement : pour Thalès la terre flotte sur l'eau, pour Anaximandre elle flotte sur l'air et le feuu, selon le livre de Job elle flotte sur le néant.

« La Terre flotte dans l’espace ».

Devant Lui l’abîme est sans voile,

IL étend le septentrion sur le vide,

IL suspend la Terre sur le néant.

Une idée révolutionnaire retrouvée par Ernest Renan, dans le Livre de Job, le plus ancien livre de la bible, VIIe siècle. Ernest Renan y a relevé 9 thèmes d’astronomie assez pertinents qu’on ne retrouve pas dans le reste de la littérature hébraïque mais qui proviendraient plutôt des Babyloniens ou des Sabéens. Renan, comme Galilée, fut mis à l’index ; tous deux n’étaient pas habilités à interpréter la Bible…un privilège exclusif réservé à l’Eglise.

- Le vide et le néant, Il s'agit alors d'un concept philosophique et non de physique. Aristote ne croyait pas à l'existence du vide.

- Le vide. C’est seulement avec les expériences de Pascal et après les Ephémérides du vide, le grand débat des physiciens du XVIIe siècle orchestré par Mersenne, que l’on commencera à distinguer correctement l’air et le vide : l’expérience barométrique au Puy de Dôme, les expériences de l’équilibre des liqueurs, expérence du vide dans le vide, expérience de l’asphyxie d’un insecte dans le vide d’un baromètre, enfin, face à un contradicteur qui prétendait qu’il s’agissait de vapeurs de mercure et non de vide, Pascal dément en montrant en public que dans un baromètre, l’alcool monte plus haut que l’eau, en dépit de la diffusion notoire des vapeurs d’alcool.

- Le néant. Dans les Macchabées, livre tardif de la Bible, «Dieu aurait créé le Monde à partir de rien», du néant, alors que pour Platon, deux siècles plus tôt, «le démiurge a créé le Monde à partir d’une matière pré-existante», prélude à l’atome primitif de l’abbé Lemaître.

Dès la Vulgate, au IVe siècle de notre ère, saint Jérôme, un brillant exégète, hébraïsant et hélleniste, précisait que «l’Ecriture appelle « vide » et « néant » l’espace… on le voit le terme a été adopté…l’espace qui embrasse et entoure la Terre, et que nous savons n’être pas vide, mais plein d’air».

Saint Jérôme, 347-420 hébraïsant et helléniste, traduisant et interprétant la Bible

Tableau du Caravage, 1605-1606, Galerie Borghèse à Rome.

Galilée revendiquant la même liberté d'interprétation que St Jérôme.

Tableau de Christiano Banti, 1857, in commons.vikimedia.org

Galilée approuve cette liberté d’interprétation de la bible que saint Jérôme a osé prendre. Lors de son procès, avec envie si ce n’est jalousie, Galilée revendique la même tolérance en faveur de son interprétation héliocentrique, « ni plus ni moins » réclame -t-il.

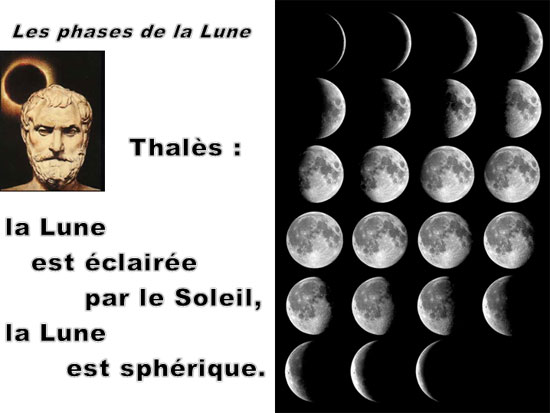

La Lune est éclairée par le Soleil, la Lune est sphérique, Thalès venait ainsi d’expliquer les mystérieuses phases de la Lune. Il va en tirer tous les avantages :

- la Lune, si discrète le jour, devient un indicateur trahissant la route secrète du Soleil durant la nuit. Que la Lune soit croissant ? quartier ? gibbeuse ? pleine ? elle désigne toujours la position approximative du Soleil

- la «limite d’éclairage» de la Lune nous indique déjà la direction du Soleil donc de l’écliptique. L’écliptique, connue depuis les babyloniens, c’est la route commune du Soleil, de la Lune et des planètes, une route jalonnée par les douze constellations du zodiaque biens connues des Anciens.

- mais en plus, «l’amplitude de la zone lunaire éclairée» nous indique même l’avance ou le retard de la Lune sur le Soleil que l’on chiffre en angle ou en heures.

Quand la Lune est pleine le Soleil est exactement à l’opposé. Lors d’une Pleine Lune d’hiver, en milieu de nuit elle approche du zénith… quasiment sur nos têtes… le Soleil est alors sous nos pieds.

Mais comment le Soleil peut-il passer sous nos pieds ? pour Thalès «la Terre était portée sur l’eau, elle y prenait appui».

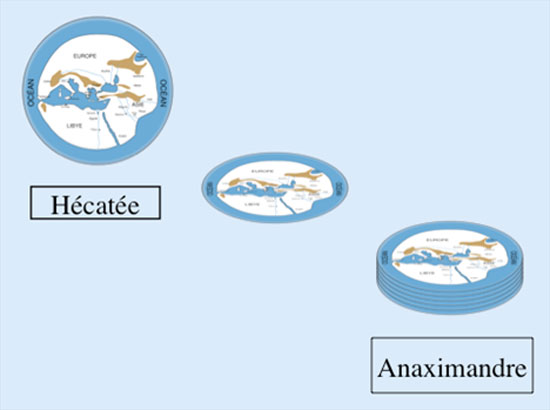

Toujours au VIe siècle avant notre ère, Anaximandre va franchir la dernière étape. Il ne paie pas de mine notre Anaximandre, mais quelle audace : «La Terre, dit-il, est un cylindre qui flotte en suspens dans l’espace, sur l’air et sur le feu».

L’espace un terme moins compromettant que l’air et le feu… ou que le vide et le néant pour Job, le sémite. L’espace un terme magnifique qui fait fureur. Les épopées de science fiction commencent dans l’espace interplanétaire, se poursuivent dans l’espace interstellaire, s’achèvent dans l’espace intergalactique.

Un espace qui n’a pas de centre. Depuis les premiers observateurs du ciel, la Terre avait occupé la place centrale. Après Galilée, et pour quelques siècles, le Soleil occupa la place centrale «immergé au centre de toutes les étoiles de la Voie lactée». Mais en 1908 Shapley détrône le Soleil de sa place centrale, le rejette à la périphérie, remplacé par les amas globulaires au centre de notre Galaxie. Enfin, depuis Hubble, 1924, les nébuleuses spirales sont extérieures à notre Galaxie… qui n’est plus unique, mais une parmi des milliards. Désormais il n’y a plus de centre dans l’Univers…plus de zone noble ! … digne !… enviable !

Un monde qui n’a ni haut, ni bas ; les grecs et le moyen-âge l’avaient compris… pour la Terre du moins. Un monde qui n’a pas de bords. Ils avaient compris que l’on pouvait parcourir, sans fin, la surface sphérique de la Terre.

Le disque terrestre, cerné par les abîmes, les abysses, devient progressivement un cylindre. Un cylindre aux proportions d’une boîte de camembert : «1 de haut pour 3 de diamètre», aurait précisé Anaximandre. Mais où aurait-t-il pu pêcher ce rapport de 1 à 3 ? il n’a pu le mesurer puisque la Terre n’est pas un cylindre ?

La Terre est «suspendue sans appui». Ça y est, le problème du « retour » du Soleil est résolu, plus besoin de longer les rives du fleuve Océan : le jour il passe au-dessus de nos têtes et la nuit il a de l’espace pour passer sous nos pieds. C’est le même Soleil qui parcourt des orbites circulaires à perpétuité. A leur tour, la Lune les planètes et les étoiles décrivent des orbites circulaires.

Une fois que l’on a admis que le Soleil tourne autour de la Terre, son orbite est forcément plus grande que la Terre elle-même. Le Soleil est donc très éloigné, et de grande taille. Anaximandre imagine déjà que le Soleil est aussi grand que la Terre et que son orbite est 27 fois la dimension de la Terre. Un siècle plus tard, pour Héraclite d’Ephèse «le Soleil a un pied de large», il s’en tient encore «à la grandeur qu’il parait avoir ». Mais pour Anaxagore qui recherche la réalité, non les apparences, le Soleil est «plus grand que le Péloponèse».

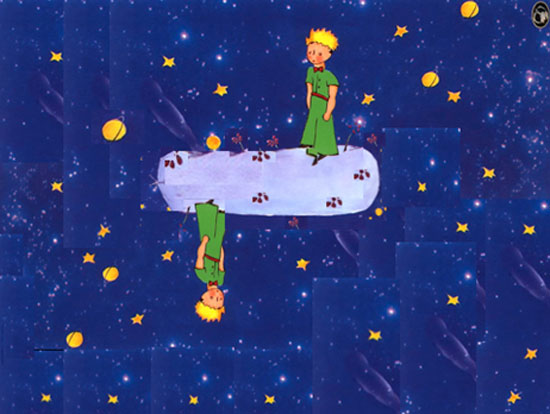

L'image d'origine a été empruntée au site le petitprinceenespagne.blogspot.fr

La sphère a été modifiée en cylindre selon l'hypothèse d'Anaximandre, avec un deuxième petit prince aux antipodes

Audace suprême, Anaximandre imagine que la surface inférieure de ce cylindre pourrait être habitée. Ces habitants, qu’il nomme «antipodes», auraient la tête en bas, leurs pieds vers nos pieds.

Vivre ainsi la tête en bas ! sans tomber !

On sera rassuré après le voyage de Magellan

Comme les premiers bergers et et les premiers marins, Thalès savait que, l’été, le Soleil monte très haut dans le ciel, mais qu’au contraire, la Lune, à la pleine Lune, reste basse sur l’horizon. Que l’hiver le Soleil s’élève peu dans le ciel, mais qu’au contraire, la Lune, à la Pleine Lune, culmine très haut et illumine les longues nuits d’hiver : ne manquez pas le spectacle des Pleines Lunes en période de Noël. Thalès savait aussi que les couchers de Soleil balaient l’horizon du sud-ouest au nord-ouest, aller-retour, en 1 année, et que les couchers de la Lune balaient l’horizon chaque mois, du sud-ouest au nord-ouest, et retour.

Thalès avait aussi appris des Chaldéens que la Lune retarde «en moyenne» de 13° 10’ chaque jour par rapport aux étoiles, soit un tour de retard chaque mois sidéral (27 j 7h 43m 14s). En moyenne, les Chaldéens connaissaient déjà cette première anomalie du mouvement de la Lune : qui tantôt accélère, tantôt ralentit.

Selon les éphémérides chaldéennes des derniers Sargonides - à l’époque tardive de Kidinnu - la vitesse de la Lune, son décalage d’un jour à l’autre était compris entre 11°05’ par jour au minimum lorsqu’elle est à son apogée et 15°16’ par jour au maximum lorsqu’elle est au périgée. On flaire déjà là quelque lointain parfum de la loi des aires de Képler.